查看完整案例

收藏

下载

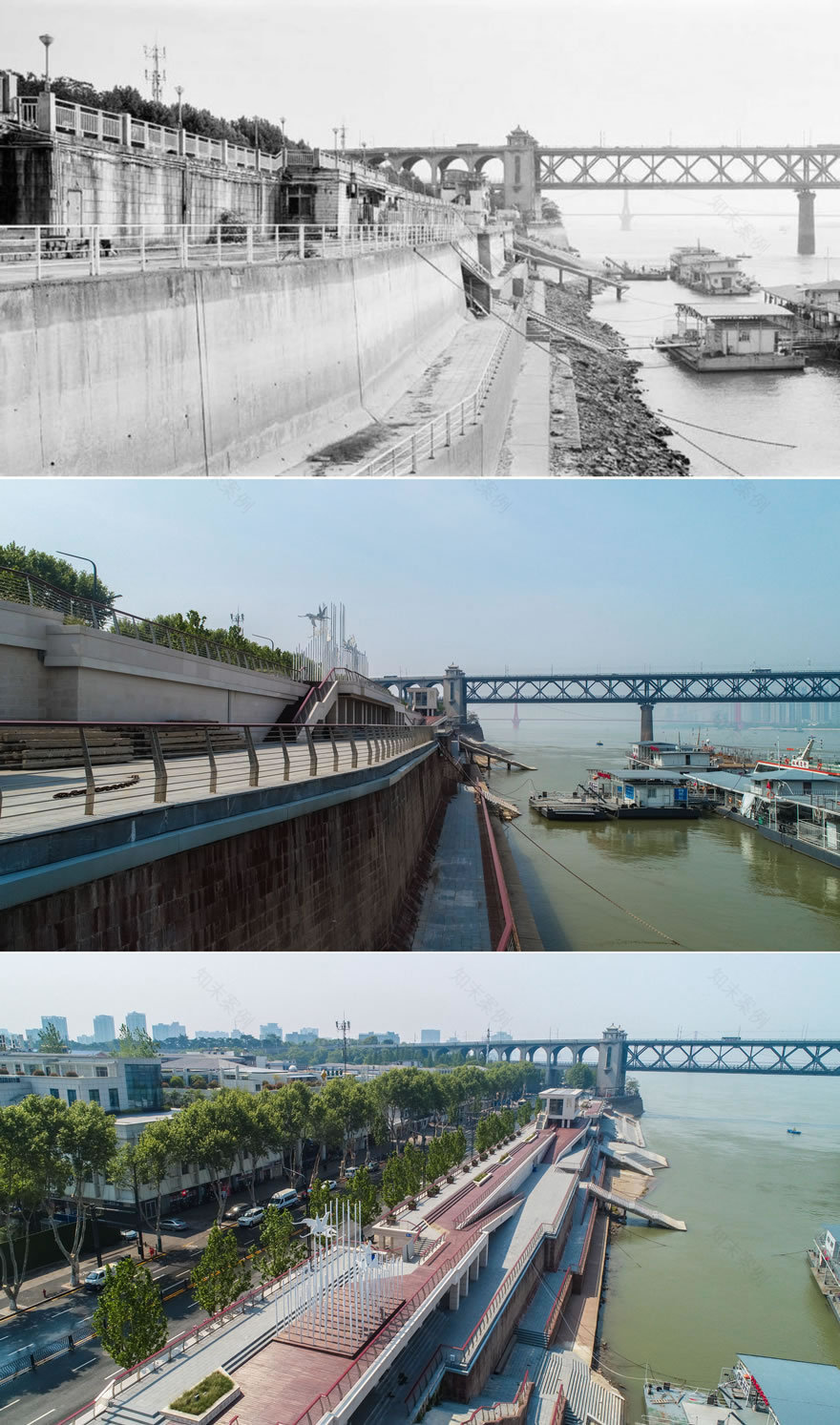

项目位于武昌滨江,北至中华路码头,南至武汉长江大桥,长度约380m。周边自然人文资源丰富,长江、黄鹤楼、武昌古城、武汉长江大桥等环绕周边。该段长江河道深泓靠武昌岸,且该段岸坡陡,滩地窄,沿线均为高驳岸。由于沿线驳岸兴建年代久,随着城市发展迅速,堤防安全越来越重要,中华路阳台作为长江主轴中重要的节点,为确保堤防安全,对部分堤段岸坡进行加固并进行景观提升。项目利用现有三级厢式防洪墙进行改造提升,集旅游码头、景观公园、文化展示等功能为一体。中华路城市阳台是军运会重点工程同时是长江主轴首个建成的城市阳台。

长江,蜿蜒奔腾,亘古恒流,孕育了灿烂的华夏文明,滋养了武汉的历史文化。江水冲刷而成的武汉,古老的红砂岩岸基牢牢矗立在江中,托举起城市的古往今来。一条赤色的“巨龙”伏卧武昌江畔,它一手戏着水,一手抓着岸,自长江大桥武昌桥头堡向东延伸380米。这就是武汉首个建成的城市阳台典范——中华路阳台。

中华路阳台与长江大桥相连接,延伸入城市的肌理。作为武昌临江最靓丽的景观,一座展览馆、一卷长江图、三条文化长廊、四大文化主题。以建筑景观设计为骨统合艺术装置、植物造景、雕刻绘画等多种艺术形式,将长江文化、大桥文化、渡江文化和古城文化镌刻在长江之滨,在刚柔并济间构建出一个崭新的长江文化地标。

文化,城市之根;创新,文化之魂。中华路阳台,从设计之初就被定义为长江文明桥头堡,武汉精神阅江台。历史与现代在这里交融,打造出这一份诚意的杰作,处处都体现出设计者与建设者的用心。

为了与武昌古城基石融为一体,中华路阳台基座选用了与旧时城基相同的红砂岩材质。为保持传统尺度,再现历史印记,对沿岸多处保存较为完好的红砂岩基础进行测绘,收集百余组数据进行分析归纳,最终确定4组尺寸,3种颜色,2种表面质感,按比例进行组合,完成外立面的建造。在江水冲刷下,武汉人的集体记忆越发清晰。

“八方来鹤”寓意“八方来贺”,展示了武汉与世界平等交流的美好意愿。这一大型阵列式灯光艺术装置,是对原明口处拆除下来的黄鹤造型的再创作,是对旧有景观进行的改造和利用,以此保留历史符号,塑造平台视觉最高点,让白鹤逆江风而上肆意展翅,在军运年向世界发出“白云黄鹤之乡”的盛情邀约。

武汉,因水而兴,因江而荣。大江情怀、亲水情结,流淌在武汉人的血液里,融入到设计和建设的细微处。

中华路阳台打造三级亲水平台,不同季节、不同层级获取不同阅江体验。市民可背靠黄鹤楼,滨水而坐,看浪花飞卷,听惊涛拍案。可移步换景,凭栏眺望,两岸风光尽收眼底。可在文化长廊,领略千年的古城风貌、寻访丰富的民俗文化;朗诵荡气回肠的长江之歌,倾听历史的怀想;跟随诗歌文化的流淌,追忆渡江节日的盛况。

长江不语,因爱发声。武汉人的热情与长江的雄浑,在中华路阳台谱写出以人为本的亲水赞歌。

长江孕育了脚下的土地,这里的人们从来不吝于表达对这条大江的热爱。一幅融合灯光、雕刻为一体的“长江图”,绘制出长江源头入海口6300公里的地理画卷,打造了一整幅气象生动的长江文化景观地刻。抬头看江、低头索图,一座城市、一条河流,行走间已不觉踏遍万水千山。

文化是城市最好的底色。建造在历史遗迹上的汉阳门展览馆,临江巨大的玻璃外窗上,印刻着进像素化编码后的明代《江汉览胜图》,描绘了两岸三镇的历史风貌。这与长江地理图交相辉映,共同点亮武汉城市的新名片。

中华路阳台,是武汉市政府打造“长江文明之心”的重要举措,凝聚了武汉人民的智慧和力量。站在这里,远眺长江两岸,看波澜壮阔,百舸争流。武汉,迎潮而上。

客服

消息

收藏

下载

最近