查看完整案例

收藏

下载

本文首发于

有方空间

(

)

这个冬天不寻常。一个朋友给我留言:“昨天在大街上,人人戴口罩,连小朋友玩球都戴着,整个画面就是电影灾难现场。我当时只想回家。”回想春节前一周我还在给行李打包,节后却在玩命学习各种直播软件,真是人算不如天算。某天收到手机日程提醒,原来是一个月前设定的计划返程日和航班号,想起那时的心情,恍如隔世。

都在等着摘掉口罩畅快呼吸的那一天。可是真的会有那一天吗?悲观的人开始设想各种可能性,触目惊心的大标题出现在手机上:“与病毒长期共存”。想起值班那天给人发消毒液,一个同事缩在棉袍和帽子里,带着防毒面具般的口罩,只露出两只眼睛。他张口说话,我才认出是谁。

难道从此都是无面人?

这样的想法让人焦虑,然而人类摆脱致命传染病的纠缠,也才不足百年。跟历史上的大瘟疫相比,今天人们闻之色变的流行病如艾滋、乙肝、流脑都弱爆了。不说肺鼠疫和天花,就是大家都没放在眼里的肺结核,至今仍是全球死亡人数最多的单一传染病,每年杀死160万人。一百年前,肺结核是“富贵病”,没得上必须庆幸运气好。鲁迅、肖邦、契诃夫、林徽因,都是死于肺结核。结核菌消耗人的精气,在肺里啃出空洞,人就咳血窒息而死。

百年之前的欧洲,有钱人得了肺结核,就去山里疗养。托马斯·曼的《魔山》向我们展示了结核疗养院中的生活。重症病人到了那里,基本就是慢慢死去。我曾两次去参观帕米欧肺病疗养院。我们在课本里学到这座建筑的时候,不会想到它其实是一座临终关怀医院。人们曾这样无望地生活在漫长的恐惧中。

2019年4月,碧翠丝·柯罗米娜(Beatriz Colomina)在新书

《X光建筑学》

里,系统地讨论了

人对传染病的恐惧与现代城市建筑的关系。

她认为,

现代建筑根本不是理性的胜利,而是人们对肺结核的恐惧带来的。

其背后的推动性力量,不是混凝土,而是X光机。

Beatriz Colomina. X-ray Architecture. Lars Müller Publishers, 2019

肺结核比人类文明的历史还漫长,为什么到了近代开始为患人间呢?

关键还是因为人口聚集规模的改变。

柯罗米娜说,

肺结核和现代主义建筑,本质上都属于“城市”

,19世纪里,1/7的人死于肺结核,单是巴黎一地,就死了将近1/3。

现代主义自带正义,要解救病痛中的人类。

结核病被说成是一种“湿病”,产生自肮脏混乱、阴暗潮湿的城市聚居环境。

《光辉城市》中,勒·柯布西耶把贫民窟

比作“城市的结核病”,言必称向旧城宣战,要一举荡涤之。所以他做底层架空和屋顶花园,连通室内与室外。在阳光与清风的加持之下,看不见的病菌将灰飞烟灭。

这是现代主义建筑的象征语言——白色无菌箱。

Pierre Chenal and Le Corbusier. L' Architecture d' aujourd' hui, 影片截屏

对“健康生活”的痛切呼吁,充斥在柯布的早期著作中,晚年却不再提及。

原来1943年链霉素被发明出来,结核病不再致命。

噩梦一朝消散,很快被人们忘诸脑后。

想当年阿尔托在帕米欧肺病疗养院中无所不用其极,想尽一切办法制造“干净、通透、清亮”的空间,缓解人们内心的压抑和恐惧。

顶层是一个宽阔的大露台,摆放着一张张病床。

可是没过多久就封闭了,因为病人会趁护士不注意一跃而下:

宁可摔死,也不想在美丽的幻觉中慢慢窒息。

Revesta Nacional de Arquitectura 126, 1952年6月号封面。建筑是某湖畔肺病疗养院的照片,背景是X光照射下的肺部影像,太阳暗示着阳光与新鲜空气的健康作用。

真好,人类终于摆脱了那种恐惧。

可是才过60年,一种新的令人窒息的传染病又来了。

SARS,它的名字自带邪恶,让人闻风丧胆。

柯罗米娜在书中对肺结核和现代建筑的关系做了非常准确的总结。

可是她忽然将话题转向X光透视片与现代建筑的透明感之间的关系上。这个话题一路延伸,一直到CT和核磁共振与三维的“透明”影像,是如何跟今天的数字化设计同步发展。她似乎没有注意到SARS——城市生活的新噩梦。

SARS其兴也勃、其亡也忽,很快被人们忘诸脑后。

不久MERS来了又走,直到这次的新冠病毒,人们终于被迫思考一个问题:

21世纪会不会是个病毒世纪?

人们会不会从此变成“无面人”,永远将表情隐藏在防毒面具后面?

公共卫生的观念,也只有120年的历史。

传染病面前,过于乐观和过于悲观都是无益的。

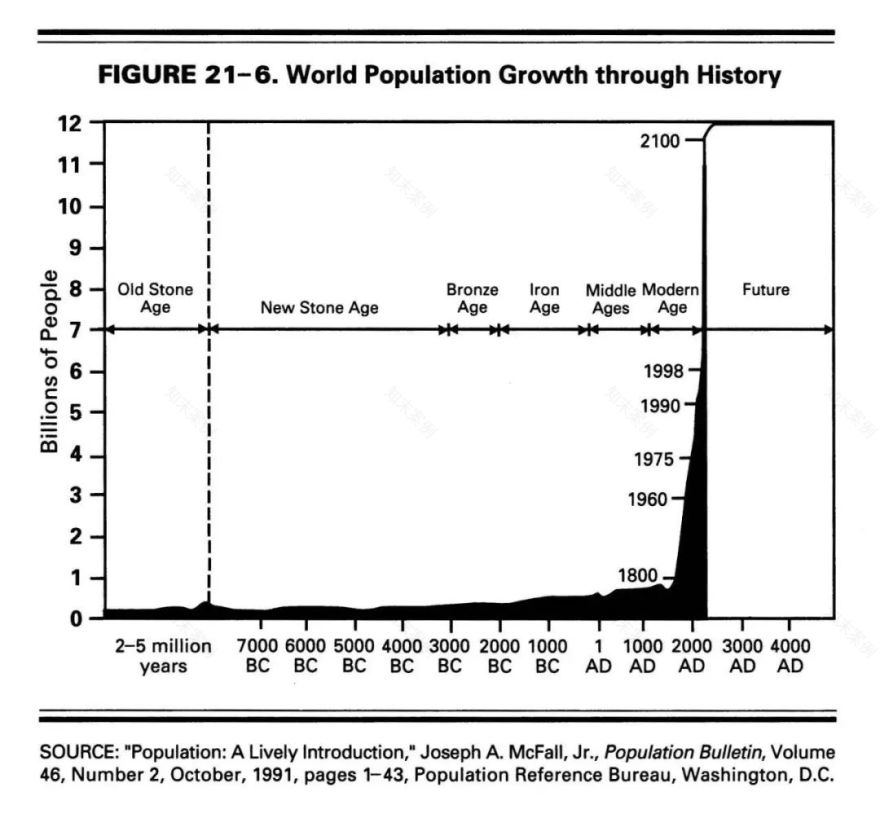

人的过度聚集是传染病的温床。

肺结核是百万级人口的城市病,就像柯布笔下的巴黎旧城:

阴暗、逼仄、盘根错节。

它传播力弱、病程漫长,病人慢慢死去。

新冠肺炎是千万级人口的城市病,它来去如风、兔起鹘落,杀人于无形。

传染病其实是一种

平衡,是人类聚集的副产品。

人类聚集,本质上是一种生命体对其他生命体领地的无情剥夺,大自然不会坐视不管。

于是走了细菌来了病毒,聚集越多毒力越大。

大自然尝试重建平衡。

公元前7000年到现在的世界人口增长曲线

病毒病就是现代时期人类聚集的副产品。

抗生素的发明,逼迫病原体升级,但对付人的聚集的目的不变。

这个目的,不是病毒的目的,是大自然的目的。

现代城市聚集是火车和飞机发展的自然结果,是资本经济的外在形态。

但不能说病毒也是资本主义的产物。

如果没有现代的发明,人类依然生活在对天花、肺结核和败血症的恐惧中。

只要人类存在,就不断面对新问题,因为人也是大自然的一个组成部分、一个变量,没办法决定全局。

库哈斯说电梯和空调催生了高层建筑。

SARS会不会把它一举摧毁呢?电梯和机械通风,已经成了呼吸道传染病的温床。

新的疾病不爱阴湿环境,它喜欢现代式的干净整洁。

病毒在镀铬的门把手上存活时间最长。

一次又一次的聚集感染,预示着现有的城市居住模式和工作模式中潜藏着巨大的风险。

禁止聚集!

人与人之间要保持一米以上的距离。

不能聚餐,不能去影院,不能去美术馆,不能开生日派对。

不能打篮球,不能游泳,不能跑马拉松。

不能坐公交,不能乘坐高铁和飞机,不能网约车。

禁止聚集!

很难想象,没有智能手机和互联网,人们关门闭户,如何挨过这个漫漫长冬。

该上班的日子不能上班,不得不痛苦地学习远程工作软件,在家里开会、上课、问诊、开直播间。

人们忽然意识到,即使口罩摘下来,也不必去上班了。

似乎除了“家”,没有什么不可以放弃。

整个社会经济网络,都可以在虚拟空间里运行。

波士顿地铁站台上等车的人,都通过各自的电子设备与外界相连,彼此之间没有交流。

在过去20年里,人们一直在慢慢培训自己,完成这个“虚拟交往取代现实交往”的过程。

冠状病毒出现在5G时代的前夜,不是偶然的。

私人生活仍在,公共生活却要转场了。

从现实空间,转移到虚拟空间。

近20年来,公共空间一直是建筑领域的核心概念。

从哈贝马斯到大卫·哈维,它不仅是个空间概念,也是个社会政治概念,似乎先天占据道德高地。

公共空间是什么?

不谈引申义,就是让人与人实现聚集的地方。

物质的身体相遇,发生新的链接。

语言是信息,观念是信息,物质的身体,本身也是信息。

病毒是蛋白质外壳包裹的核酸长链,一段三维折叠的空间信息,专门借助生命体来复制传播。

公共空间和人与人之间的链接,给有毒信息传播提供了便利。

城市土地升值,令居住区、办公楼和商业中心的规模越来越大,城市面积的扩张让公共交通负荷极大,成千上万的人每天在城里流动来去,大规模的聚集和高速流动,都是病毒的最爱。

无论如何避免,病毒都会通过改进自己的传播方式来突围,突破肉眼可见的公共卫生屏障。

公共交通就是人体物流,高铁和飞机的快速发展,让这个“人肉互联网”数十倍于SARS时期的规模,全球的大城市正在结为一体。

经济的全球化,也是传染病的全球化。

NBA比赛现场,封闭空间、机械通风和大规模的人群聚集。

阻断疫情的模式正好相反,就是切断人与人的身体链接,消灭聚集,让人重新单子化。

奇怪的是,这个过程与现代通信设备的发展同步。

曾在十多年前红火一时的KTV,随着智能手机的兴起,被人抛弃了。

人类是群居动物,是社会性动物。

孤独是群居动物不愿接受的。

技术的一大核心功能,就是让人摆脱孤独。

书本的发明给僧侣和囚犯提供了慰藉。

农村的留守儿童沉迷于网络游戏。

网游、聊天室和即时通讯软件都是公共空间,它们以虚拟的方式连接人的心灵。

人到底可以把多少交往转移到虚拟空间里,相关的研究还没有看到。

疫情好像一次全民虚拟生存实验,它给世界降速,将生活中必不可少的一部分转移到网络,多余的一律删除。

如果在家工作的时间足够长,我们会惊讶地发现,其实到某个场所集中办公,对很多职业而言是多此一举。

不仅可以在虚拟空间里解决,而且解决得更好。

很多我们以为必须依靠“聚集”来完成的任务,其实不是真正的“交往”。

比如一次商务会议,人们相聚,不是出于情感需求,而是出于利益关系。

此时物质身体的出席就毫无必要。

触觉是最亲密的知觉,只对最亲密的人和物开放。

多数的交往,人们需要的只是一个会说话的影像。

两个人以上的聚会依赖于转头说话,文字聊天没有表情。

好在虚拟现实和增强现实两种技术提供了更好的解决方案。

随着中心处理器算力的增强和动态三维图像捕捉技术的发展,人以“真实形象”在虚拟空间中相会的可能性越来越大。

我们可以驾驶自己的阿凡达,随时与分散在世界各地的老友相聚在珠穆拉玛峰。

Facebook VR Chatroom,虚拟的现实交往场景,目前分辨率还很低。

我们必须深入思考“公共生活转场”带来的深刻变化。

它对城市和建筑的影响无往弗届。

新的病毒性传染病,可能是现代以来最剧烈的城市空间革命的契机。

因为大规模聚集带来的传染性风险是社会不可承受的,而技术的发展催生了虚拟聚集的可能,它先是取代了职业交往,接下来会取代私人领域的多人聚集,而一对一的亲密交流,早就被即时聊天软件接管了。

这不仅是个传播学或社会学上的重要变化,甚至已经影响到“人”的存在之定义。

比方说,无人驾驶汽车和无人机的概念中都有“无人”两个字,其实并不是真的无人,而是取消了“中间人”——司机和快递员。

人与物的流动依然存在,只是中介形式变更了。

影响所及,道路交通形态将发生重大变化,为人类驾驶员设计的交通法规、指示标志和管理系统都不再必要,设在市区的停车位和修理厂也没有必要。

大数据运筹之下,道路系统将极大简化,效率却高出许多。

百万以上人口的大都市,交通面积往往占总面积的20%以上,这在无人驾驶时代可以压缩。

城市规模也会相应缩小。

Tesla无人驾驶汽车

如果体育赛事、商业演出、大型集会,乃至所有的公共活动都在虚拟空间中举行,结果将会怎样?

城市中的大型体育场馆、歌剧院、演艺中心、会展中心和大型旅馆的会议中心都没有必要存在了。

这些往往是耗资最多的建筑类型。

而它们的作用,跟真正有价值的“交往”无关,只是为了特定时刻的现场气氛。

再进一步,当现场工作交给机器人、交流工作转移到虚拟空间之后,集中的城市商务区、高层办公楼和总部大厦都可以取消。

释放出来的城市空间,可以让现有的过度集中的居住模式分散化。

这不仅满足城市的防疫需求,也会带来城市经济和管理方面的巨大效益,甚至有利于政治稳定。

人与人的关系、人与空间的关系都会得到重新梳理。

很多人们认为不可或缺的物质现实,其实都没那么重要。

技术带来了可能性,病毒制造了必要性。

唯一不能取代的物质空间,就是家庭。

在防疫战中,家庭成了物理分隔的最小单位,家庭内部的隔离几乎难以实现。

家庭的功能也发生了变化,从早出晚归的“私人旅馆”,变成居家办公场所、媒体娱乐中心、健身中心和休闲中心。

物质的身体在家庭中得到慰藉,精神则连线出去。

如此一来,为了应对城市地价、建立密切链接而发展出的现代聚居模式,如高层住宅和居住小区,分分钟面临瓦解。

人们面对城市聚集带来的巨大便利,曾放弃院落和更加自然的生活,如今有机会重新选择。

再大胆一些,我们甚至可以设想一个虚拟的社会交流平台,一个真实世界的副本

,或“世界2.0”操作系统。

人在这个系统中完成非物质形态的社交和娱乐,无需受到空间限制、不必承担交通成本。

人们甚至可以在其中建造自己的虚拟空间,因为比特世界中没有尺度的限制。

空间本质上是一种现象,在虚拟世界中建造是完全可行的。

而这也会催生新的经济模式,如虚拟土地交易和虚拟空间设计。

只要人的感官形态不变,获取快乐的模式就不变,在现实中生效的审美法则,在虚拟世界中同样有效。

于是建筑师可以分为两类:

现实世界中,承载多重功能的“家”变成物质身体最后的归宿,它将获得更加自然的存在形式。在虚拟世界中,建筑师们建造“空间现象”,它们超越了物质身体的限制,直接作用于人的感官。

即便在这个层面上,建筑设计和游戏场景设计依然是有区别的,建筑必须思考人造世界的真实性问题。

人造的规则都是简化的,都会造成虚假感,真实则意味着有效信息量最大化的理想状态,大自然永远是人造环境的样板间。

奇幻的空间场景或许可以刺激感官,在审美上却是低阶的,

人类近百年耗费巨资建造奇观建筑,日后评估,其心理动机或许跟古埃及人建造金字塔差不多。

人与人越来越远,人造环境越来越轻,这个过程伴随着文明进步,一刻不曾停歇。

古代世界高度依赖的血缘和族群,在城市化的过程中崩解了。

四合院和大院文化,又在住宅商品化的大潮中消散殆尽,如今我们只是面临着又一次更深刻的单子化进程。

就像以往一样,人与人的链接并不会因此消失。

有时候人们会异常浪漫,寄望于病毒配合人的需求,变得毒力更低、结构更稳定、害怕高温、潜伏期短、容易消灭。

考虑到病毒其实是自然恢复平衡的手段,它的目标就是降低人的过度生存优势,那么它的发展方向,一定与人的期望相反。

从眼前利益出发采取的防疫措施和管控手段,都将证明是徒劳。

现在想想,现代主义者竟然宣称建筑长得白白净净就会给人带来健康,更是无稽之谈。

Paimio Sanatorium,吉迪恩所谓现代建筑的三个预言之一,其他两个是包豪斯校舍和未建成的国联总部大厦。这个屋顶平台象征着阳光、新鲜空气和健康。但使用不久就被封闭了。

现在病毒来了,它会消失吗?

短期地看,也许会。

长远地看,不仅不会,还会变得更强、更聪明,让人无处可躲。

唯一的办法,就是切断物质身体的链接,建立虚拟的链接。

这就是我们的未来。

它不好也不坏。

这一波病毒让口罩成了硬通货。

病毒走了,口罩还有用吗?

别忘了还有雾霾,还有越来越高发的过敏症。

实际上我戴口罩已经好几年了。

从小到大,身边世界不乏努力的人。

努力工作,努力生活,努力活得更体面。殊不知个体努力汇聚到一起,都在倒逼人类成为“无面人”。

金秋野

2020年2月27日

往期回顾:

译文 | 鳟鱼与山泉

译文 | 《卢努甘卡庄园》译后记

研究 | 《透明性》释读01

译文 | 我一个人的路斯 1

编辑整理 |

张靖雯

客服

消息

收藏

下载

最近