查看完整案例

收藏

下载

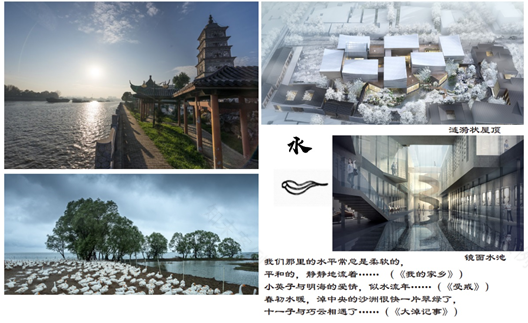

汪曾祺(1920—1997),中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。一生经历坎坷,被誉为“中国最后一个士大夫”,“抒情的人道主义者”。汪曾祺坦陈:“我的家乡是一个水乡,我是在水边长大的,耳目之所接,无非是水。水影响了我的性格,也影响了我的作品的风格。”

从性格到作品的风格,故乡的水对汪曾祺的润泽是全方位的。其代表作《受戒》《

大淖记事

》《岁寒三友》和《我的家乡》《故乡的食物》《文游台》等一系列以高邮旧生活为背景的小说、散文,让读者强烈感受到那种无处不在的水的印记,感受到汪曾祺对家乡的“一汪情深”。

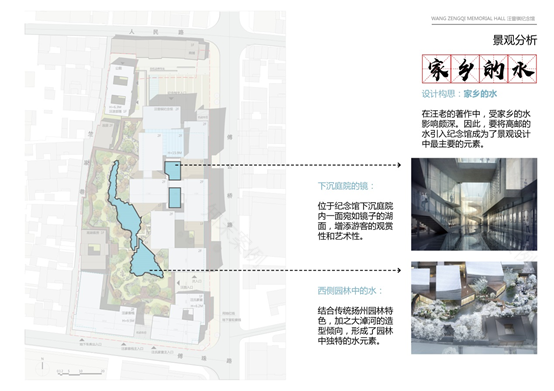

汪曾祺以饱蘸乡情的笔触,将家乡的一草一木、一人一事复活在他的作品中;因此如何将纪念馆的设计理念跟汪老的艺术人生以及高邮的自然文化地域完美结合就成了设计的重点。

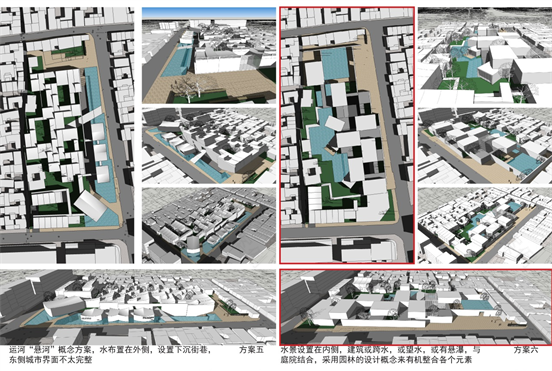

本项目位于高邮历史城区人民路历史风貌区范围内,东至傅公桥路,南至傅珠路,西至竺家巷,北至人民路。根据对基地和高邮城市肌理的分析,我们进行了第一轮设计,通过四个方案比选,确定了纪念馆位于东侧偏北布置,并且设置内院的布局形式。

经过第二轮设计,在第一轮总平面布局的基础上,决定要对“高邮的水”以及“汪曾祺作品里水”的元素进行充分挖掘,确立了以水景置于纪念馆内部的思路。

第三轮设计,通过对最后的两个方案进行比选,最终确立了“置椟藏珠”屋顶方案,纪念馆本身化整成“椟”,“漂浮”于一层基座之上,既融入古城肌理,又能容纳收藏作家在不同文学领域的成就展现(珠),此为“置椟藏珠”。

“置椟藏珠”方案,首先是有个基座,然后二层的一个个“椟”放在一层的基座上。这个一层的基座隐喻的是高邮运河河堤。京杭大运河穿插在高邮湖和高邮老城之间,在汪曾祺的作品和谈话中,不乏有“城的地势低,据说运河的河底和墙垛子一般高。我们小时候到运河堤上玩,可以俯瞰人家的屋顶”。“我的家即在两条巷子之间,一家豆腐店,一家南货店……正堂屋对面,隔着一个天井,是穿堂,天将下雨,砖地上就是潮乎乎的,若遇连阴天,地面简直就像涂了一层油”。……类似这样的文字在汪曾祺作品中很多,可以说,“城”、 “水”、“间”三者构成了汪曾祺文学作品的主要空间与环境特色。

“城”、“水”、“间”的设计理念反映了汪老的作品和高邮的联系,落实到规划设计上,可以概括为:

与传统街区的有机融合,整体风貌协调:

承袭上位规划,将设计融入周边老城区巷弄空间肌理;保证周边界面的城市贴线率,着重塑造东北侧“十里长街”连接人民路——文游台方向市井生活街区的城市展示面的融合过渡。西侧竺家巷尺度保持原状,使得新建建筑与周围传统街区风貌协调统一

内部空间园林化、院落化:

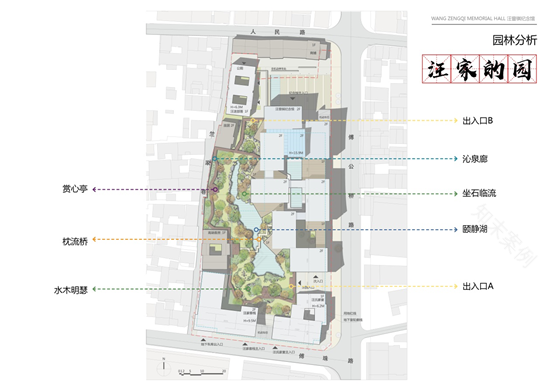

用地内部空间布局顺应功能分区明确,配套设施完整,建筑空间协调有序,并充分考虑周边环境的要求,将纪念馆布置于场地东侧,沿傅家桥路形成沿街展示面,纪念馆与汪曾祺故居以及保留建筑之间设置景观园林,采用现代设计手法,模糊各要素边界,使得南侧布置的汪氏家宴、汪家客栈与其他建筑有机融为一体。纪念馆内部通过形态错动、叠加,形成多个内院,尺度适宜,隐喻以往汪家大院的院落天井空间。

理性与浪漫的交织、展现汪老的为人与生平特点:

纪念馆错落布置,流线理性,起翘的屋顶既仿佛涟漪荡漾,隐喻汪老笔下“高邮的水”,又似汪老的散文稿纸随风飘扬,还仿佛一本本汪老的著作叠放在一起向人们述说汪老的故事……内部园林曲径通幽,与建筑相得益彰。

西侧北侧保护建筑与南侧汪氏家宴、汪家客栈形成古韵的古典风貌带,与南北向布置的纪念馆的现代风格形成刚柔相济、对比鲜明的两条功能带贯穿南北,布局合理,既体现了汪老作为最后一位士大夫的儒学文人风范,又体现了汪老骨子里亲近自然、人文市井生活的浪漫情趣。

在建筑材料方面,建筑师第一次探访基地时,现场已经开始拆迁,看着一堆堆准备运走的废旧材料,能隐约感受到基地上曾经发生的历史,这些旧砖旧瓦旧屋架甚至是石凿的马厩里的饮水槽,不都是这块场地所暗含的基因吗?何不让这些基因继续传承?因此,我们把现场能用的灰砖与红砖都运用到了沿傅公桥路的“高邮山水图”的镂空墙上。这样一来,灰砖、红砖、素混凝土、青瓦为色彩基调,延续高邮民居传统,体现汪曾祺独具魅力的人文底蕴。

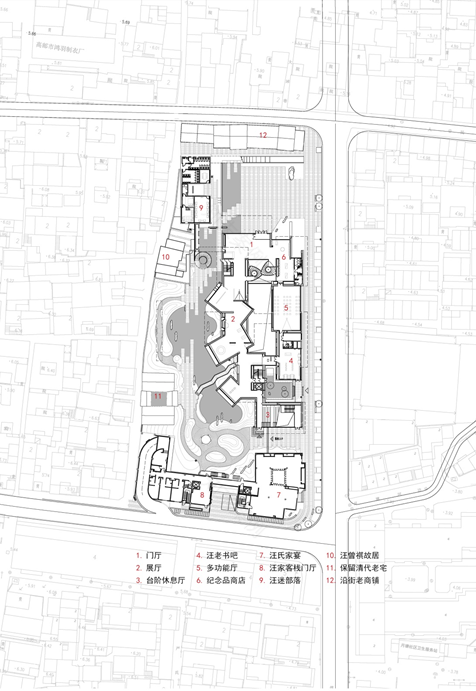

规划结构与功能布局方面,确立了

“一轴两带三街区”

的规划格局。

一轴:

南北向园林曲折蜿蜒的轴线串联北侧人民路保护建筑、东侧纪念馆、西侧故居与保留建筑以及南侧汪氏家宴、汪家客栈区域。。

两带:

北侧人民路保护建筑、西侧汪曾祺故居、西南侧保留清代建筑和南侧汪氏家宴与汪家客栈的古典风貌带;汪曾祺纪念馆南北向布置形成的现代布展带。

三街区:

北侧市井生活区、中部纪念馆区域、南侧汪氏家宴、汪家客栈区。

在建筑流线设计、景观设计、园林设计以及细部设计方面,着重通过塑造

“流动的线”、“家乡的水”、“汪家的园”以及“会心的点”

来提高游客游览时对汪曾祺艺术人生的理解。

流动的线——建筑布局顺应参观流线。

纪念馆的形态宛如一本本叠放的书本,厚厚地摊放在一层基座上,书本错落布置,营造曲折多变的内部参观流线,形成丰富的参观体验。

最后,关于纪念馆采用木纹清水混凝土材质,我们也是经过深思熟虑。首先,清水混凝土在纪念馆类别的展览建筑中被广泛运用,已经是比较成熟的建筑表现材料。其次,我们希望在混凝土表面形成暖灰色的凹凸的肌理,主要有两方面考量:一是形态上,希望通过凹凸水平肌理来表现汪老著作书籍的书页叠放效果,二是暖灰色令人想到汪老的“人间送小温”。

主编:ShayneCheung

责任编辑:wei

编

辑

:

C

C

、

C

h

r

i

s

、

大

风

、

大

雄

、

V

i

l

l

a

i

n

、

英

实

、

东

耳

、

惠

子

、

灰

太

羊

、

大

牛

、

沙

田

柚

、

東

灵

、

初

一

、

小

L

、

土

旦

、

一

苇

、

原

野

、

望

舒

、

吕

公

子

、

工

具

人

客服

消息

收藏

下载

最近